Cet article est extrait de la revue « Aperçus » éditée par l’association régionale IFY Yoga Tradition Évolution et reproduit avec l’aimable autorisation de celle-ci.

« Nous allons poursuivre ici l’étude des notions d’élan d’engagement et de lâcher-prise, présentées par Patañjali au premier chapitre de son traité de référence sur la démarche du yoga. J’ai commencé cette étude dans l’article précédent. J’y ai soutenu l’idée que l’alliance de ces deux aspects forme davantage un état d’esprit qu’une méthode. Jumelés, ils constituent une disposition intérieure propice à la mise en œuvre efficace des différentes techniques du yoga : postures, respirations conscientes, méditation, relation à autrui etc. Rappelons l’interprétation que j’avais avancée du sūtra I,12 qui introduit le thème. « L’élan d’engagement sur la voie du yoga, avec ses objectifs et stratégies nécessaires, devrait être imprégné d’une démarche de conscience et de liberté au regard des excès qui peuvent être engendrés par le désir et la passion. Avec un tel état d’esprit, les techniques et aspects de la pratique du yoga amèneront sûrement au centrage et à l’apaisement du mental ».

La suite, du treizième au seizième sūtra, va dévoiler en détail ce qu’implique chacun des deux aspects.

La volonté d’avancer vers un objectif clair est au cœur de l’élan d’engagement. Si vous vous levez avec la ferme intention d’entrer dans l’action, mais que vous n’avez pas de but, votre ardeur risque de s’étioler… De même, si vous vous levez avec le projet de trouver un terrain pour construire la maison de vos rêves, mais qu’une flemme monumentale vous tombe dessus, votre projet finira dans la poubelle à rêves !

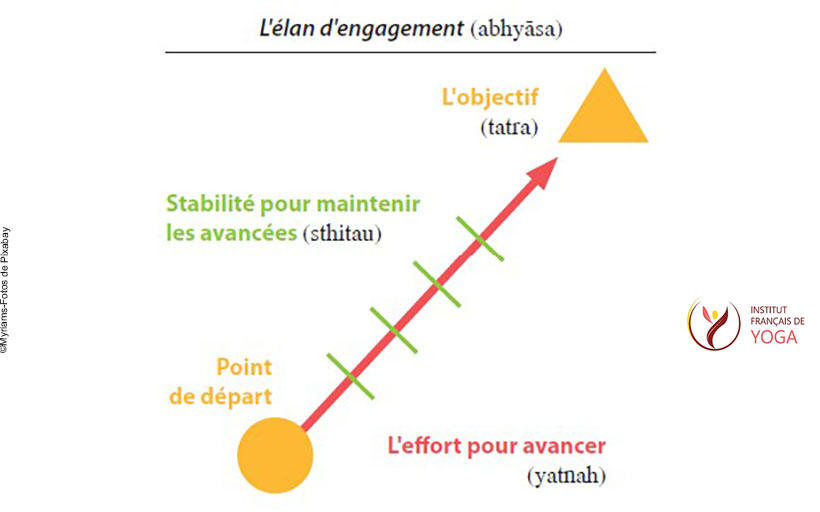

Patañjali décrit l’essentiel d’abhyāsa : L’élan d’engagement implique une application soutenue de l’effort requis pour avancer vers

l’objectif (en l’occurrence : l’état de yoga) YS I,13 tatra sthitau yatnaḥ abhyāsa

Le terme tatra, qui signifie « là », rappelle l’objectif – atteindre l’état de yoga. Le mot yatnaḥ désigne un effort approprié, une application tenace et, par extension, la volonté de s’engager. Et sthitau, qui partage la même racine avec sthira, que nous trouvons dans la description de la posture (āsana) au deuxième chapitre, exprime la stabilité et la fermeté. Celles-ci sont un ingrédient essentiel pour le maintien des avancées sur le chemin du yoga, obtenues souvent par des efforts conséquents.

T.K.V. Desikachar présentait cette idée avec un petit dessin qui voulait montrer la nécessité d’entretenir les acquis, au fur et à mesure que l’on progresse sur le chemin du yoga – ne pas être obnubilé par le but.

Patañjali insiste ensuite sur l’exigence d’aborder la voie du yoga dans l’optique d’un long processus qu’il convient de mettre en œuvre avec discipline et sobriété. Qui n’a jamais souhaité des résultats rapides ? Qui n’a pas des habitudes qui tendent à affaiblir l’élan du début ? Qui n’a pas connu des baisses d’enthousiasme ? L’auteur du traité cible les qualités humaines à cultiver pour cheminer vers l’état de yoga.

Afin que cet exercice soit solidement ancré dans notre vie, il convient d’entretenir l’effort pendant longtemps, sans interruption, avec une ardeur imprégnée d’une attitude positive YS I,14 satu dīrghakāla nairantarya satkāra ādarā āsevitaÌaḥ dṛdhabhūmiḥ

La combinaison des mots sa et tu fait référence à l’exercice, l’engagement, et indique qu’il y a certains éléments dont il faut tenir compte pour faire aboutir la quête. Patañjali les décline : dīrghakāla – longtemps, nairantarya – sans interruption, satkāra– attitude positive, ādarā – ardeur. Le terme āsevitaÌaḥ désigne l’idée d’un entretien qui se poursuit jusqu’au bout, comme les nombreuses révisions que nous faisons sur nos voitures. Enfin dṛdhabhūmiḥ fait référence à un ancrage, un enracinement (bhūmih)

fort et solide (dṛdha).

Nous sommes donc invités à cultiver la patience, pour nous engager pendant longtemps, et la persévérance pour ne pas interrompre le mouvement. La confiance et la foi en la démarche nous aident à maintenir une attitude positive, surtout lorsque nous avons l’impression que nous ne sommes « pas à la hauteur » ou que « ça n’avance pas ». L’enthousiasme nous permet d’avancer sur la voie avec ardeur, avec ferveur. Toutefois, comme disait T.K.V. Desikachar, cette ardeur devrait être accompagnée d’une attitude de respect pour nos faiblesses humaines… Rien d’étonnant alors de lire que Vyāsa, un des grands commentateurs du Yoga Sūtra, signale qu’une activité, mise en œuvre de façon brusque, ne sera pas efficace ! C’est ainsi que Patañjali expose l’élan d’engagement sur la voie du yoga, avec ses objectifs et stratégies nécessaires. Voyons comment il expose le lâcher prise.

Le lâcher-prise consiste en un changement progressif de priorités qui permet une réduction consciente des désirs de jouir de tout ce que nous percevons ou de connaître des expériences exceptionnelles dont nous avons entendu parler YS I,15 dṛṣṭānuśravika viṣaya vitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjñā vairāgyam

Je rappelle que vairāgya est l’opposé de l’attachement passionnel et compulsif (rāga) que nous trouvons au second chapitre dans le cadre des facteurs de souffrance (kleśa) – vairāgya serait alors un genre de dépassionnement. Le terme est souvent traduit, fort logiquement, par “détachement“. Cependant, je trouve que ce mot évoque parfois un genre de froideur, d’attitude hautaine, voire un manque de sensibilité, tandis que lâcher-prise suggère quelque chose qui détend, qui apaise, qui rétablit un équilibre.

Patañjali en donne une définition qui nous renvoie aux désirs et soifs qui nous poussent à agir pour les satisfaire. Il utilise le mot vitṛṣṇasya , qui signifie une absence de soif ou de désir, par rapport aux objets (viṣaya) perçus (dṛṣṭa) par les sens ou ceux dont

nous avons entendu parler (anuśravika). Le terme vaśīkārasaṃjñā peut être compris comme une maîtrise en pleine conscience de ces soifs et désirs. Cette maîtrise ne devrait pas être accompagnée d’un sentiment de frustration, ni de privation, qui amèneraient tôt ou tard à un relâchement, comme lorsqu’un barrage cède. Il s’agit de comprendre le phénomène plutôt comme une source qui se tarie peu à peu. Ainsi T.K.V. Desikachar employait une phrase magistrale pour illustrer le détachement/le lâcher-prise : il s’agit d’un « changement progressif de priorités ». Imposer par la force un renoncement ne tient pas en compte nos façons de fonctionner au quotidien. En fait, vairāgya désigne ce qui mesure la vraie connaissance et l’intelligence. Des saints ou des mal-intentionnés utilisent l’intelligence, seuls les saints utilisent pleinement les deux. Par ailleurs, vairāgya ne signifie aucunement

un dégoût ou un manque d’intérêt pour les choses du monde ou des expériences exceptionnelles décrites dans les textes sacrés. L’idée est plutôt celle d’une capacité, progressivement développée, qui nous permet de ne pas céder à la “provocation“ issue du contact avec ce qui nous tenait jadis entre ses griffes. Passer à côté d’un sac rempli de croissants au beurre pourrait s’avérer trop

fort pour résister à la tentation d’en prendre un. Vairāgya serait de regarder à l’intérieur du sac en s’exclamant « Mmmmm… ! » , et passer son chemin, sans avoir un sentiment de privation. Il s’agit donc d’une disposition interne, en rapport aux désirs et aux soifs, qui nous permet de mettre en perspective les choses “indispensables“ avec celles dont on peut “se passer“ à un moment donné.

Par exemple, il est possible de lâcher le besoin de se mettre sur son tapis tous les jours et accepter sans frustration qu’en vacances avec la famille on peut sauter un jour ou deux. L’assise silencieuse pour se rapprocher de “l’essentiel“ peut nous sembler précieuse, alors qu’il est possible, en l’absence de tout sentiment de frustration, d’accueillir ce que la vie nous propose au moment prévu de cette assise et ne pas s’y installer.

Enfin Patañjali donne un aperçu de l’aboutissement du développement de vairāgya dans la vie d’un individu.

À mesure que la compréhension de notre nature spirituelle avance, nous nous approchons d’un lâcher-prise absolu qui se traduit par une relation apaisée avec le changement permanent du monde matériel YS I,16 tat param puruṣa khyāteḥ guṇa vaiṭṝṣṇyam

Il convient, comme toujours avec les sūtra, de passer d’une vision “absolue“ à une vision ajustée pour comprendre comment reconnaître des avancées sur la voie royale de Patañjali. S’il parle du plus haut (param) niveau du lâcher-prise et du dépassionnement (tat fait référence à vairāgya), il nous appartient de voir le continuum qui traduit l’essor de l’inappétence (vaiṭṝṣṇyam) envers les choses de ce monde (guṇa) en changement perpétuel. Cela en raison d’un accroissement de la présence à notre nature spirituelle (puruṣa) qui se révèle (khyāteḥ) de plus en plus dans notre quotidien.

Ce sūtra nous ramène au but principal de la démarche du yoga et de tous ses aspects pratiques : clarifier la différence, dans notre nature humaine, entre le spirituel et le matériel dont nous sommes constitués. Je parle souvent de “double nationalité“.

Nous appartenons à la matière par notre corps physique, par l’énergie qui nous permet d’agir, par notre mental et ses capacités à percevoir les choses et diriger nos actes, par les multiples aspects de notre personnalité et les “colorations“ qu’ils donnent aux connaissances et enfin nous appartenons également à la matière par les sentiments et les émotions que nous éprouvons en toute

circonstance. Toutefois, Patañjali nous invite à nous rapprocher du témoin de tout cela, de la source de perception, l’autre “nationalité“. Celle-ci appartient à l’éternité, tandis que la matière, en changement perpétuel, est ancrée dans le temps. Les deux

forment un couple formidable. Cependant nous les vivons comme n’étant qu’une seule et même chose. »

Martyn NEAL, formateur IFY – 2024