Par François Marmèche, professeur IFY

Ce que me dit le titre : « Pour faire le portrait d’un oiseau », Jacques Prévert (1945)

Patañjali et Prévert… une rencontre improbable entre un personnage largement mythique qui aurait écrit ce texte fondateur du yoga qu’est le Yoga-sûtra il y a plus de 2000 ans, et un poète résolument engagé du XXe siècle, entre un possible ascète probablement mystique, et un libertaire qui a passé sa vie aux côtés des plus humbles, pendant le Front populaire, la guerre d’Espagne, la lutte anti-nazie des années 1940-1945 ; entre le créateur d’aphorismes dont l’étude patiente et ardue doit donner sens à notre pratique yogique, et l’orfèvre des mots simples qui a créé une poésie si populaire qu’elle semble éclater d’évidence.

Mais justement, on va le voir en parcourant ce poème écrit à la Libération, il n’est pas si clair qu’il en a l’air, et j’y ai trouvé une démarche qui entre en résonnance avec des thèmes fondamentaux du Yoga-Sûtra, et qui m’a aidé à dire le chemin sur lequel, depuis tant d’années, je chemine.

Alors, j’ai eu envie de partager cette découverte, pas à pas, mot à mot, avec le plus de rigueur possible, mais en même temps en laissant çà et là des trous noirs, des imprécisions qui restent des points d’appel, d’interpellation, pour continuer l’étude et le chemin.

Le poème, qui seul au bout du compte doit rester en mémoire après ce commentaire, pourra être écouté dans l’enregistrement réalisé par Sylvie soit en prélude, soit en conclusion de cette étude.

« Pour… »

Avant tout, il faut une intention, mais pas forcément un but trop précis ; une intention, qui donne une orientation à la première inspiration, à la première aspiration, à la première expiration, au premier geste. Lorsque j’élève un bras, je ne me contente pas d’élever le bras : mon inspiration élève le bras dont je reste conscient de la racine de l’épaule (et parfois plus bas : des reins) jusqu’au bout des doigts, mais plus encore : j’élève le bras pour emplir de conscience tout ce bras, tout ce corps, avec curiosité et esprit d’ouverture ; ce bras, auquel je suis intimement lié, en même temps qu’il s’élève s’écarte de moi qui le regarde s’élever ; c’est comme un être indépendant de moi dont je découvre la lourdeur, l’équilibrage incessant, la sensibilité dans le contact avec l’air ou les vêtements, éventuellement la légèreté lorsqu’il trouve son équilibre à la verticale approximative qui n’est pas celle de la géométrie, mais celle de mon corps ; ce bras est à distance ; je l’élève pour le découvrir, à la fois étranger à moi et si familier pourtant ! mais il n’a soudain plus rien à voir avec ce bras qui machinalement s’élevait pour attraper un objet sur une étagère, ou pour me faciliter les choses lorsque je quittai mon tee-shirt. Voici soudainement un bras presque inconnu, à découvrir.

« … faire le portrait… »

Ça n’est pas rien ! me voici peintre, artiste, créateur, poète ! en grec, ce mot « poète » désigne celui qui fait, qui façonne (entre autres le langage), qui fabrique. Me voici élevé au-delà de moi-même, ailleurs que dans mon petit moi ordinaire ! Mais comment faire ? je suis secrétaire, employé(e), infirmier(ère), ingénieur : je ne sais pas peindre, moi ! je ne sais pas bouger, ni respirer ! il faut partir de là, toujours : je suis un ignorant, je vais dans l’inconnu, aspiré par une beauté que je pressens mais ne sens pas encore ; et justement, Prévert semble me proposer une recette de peinture ; comme mon instructeur de yoga qui me dit : « je vais t’apprendre à lever le bras : lève-le en inspirant, abaisse-le en expirant » ; un peu simple, la recette ?… Mais ça vaut la peine d’essayer, pour voir comment ça fonctionne, tout simplement… on verra plus tard à devenir un peintre plus ou moins grand, un yogi plus ou moins accompli… La page est blanche devant moi.

« …d’un oiseau »

Tout de suite je me mets à gamberger : chant, beauté, envol, liberté… que sais-je ? Oui, tout ça ; mais le poète est astucieux, il reste dans le vague des mots abstraits, pour que je puisse mieux remplir ce cadre pour l’instant vide par l’oiseau de mon choix du moment, peut-être un moineau, un rossignol, une hirondelle, ou un aigle royal… à mon choix ! ; le poète ne dira rien ; nous sommes tous de drôles d’oiseaux, mais nous rêvons chacun de voler à notre façon. Le second yoga-sûtra nous dit : « le yoga (l’oiseau ?), c’est la maîtrise (cessation ?) des fluctuations de l’esprit » ; plus loin, d’aphorisme en aphorisme, le but sans cesse se redéfinira par des mots différents : « samâdhi » (recueillement ?), « samapatti » (ajustement ?), kaivalya (isolation ? liberté ? tiens ? encore elle ?). Et tout cela reste abstrait, pour les ignorants que nous sommes !

Bon ! d’accord ! Mais lançons-nous : lisons la recette du professeur ou du poète !

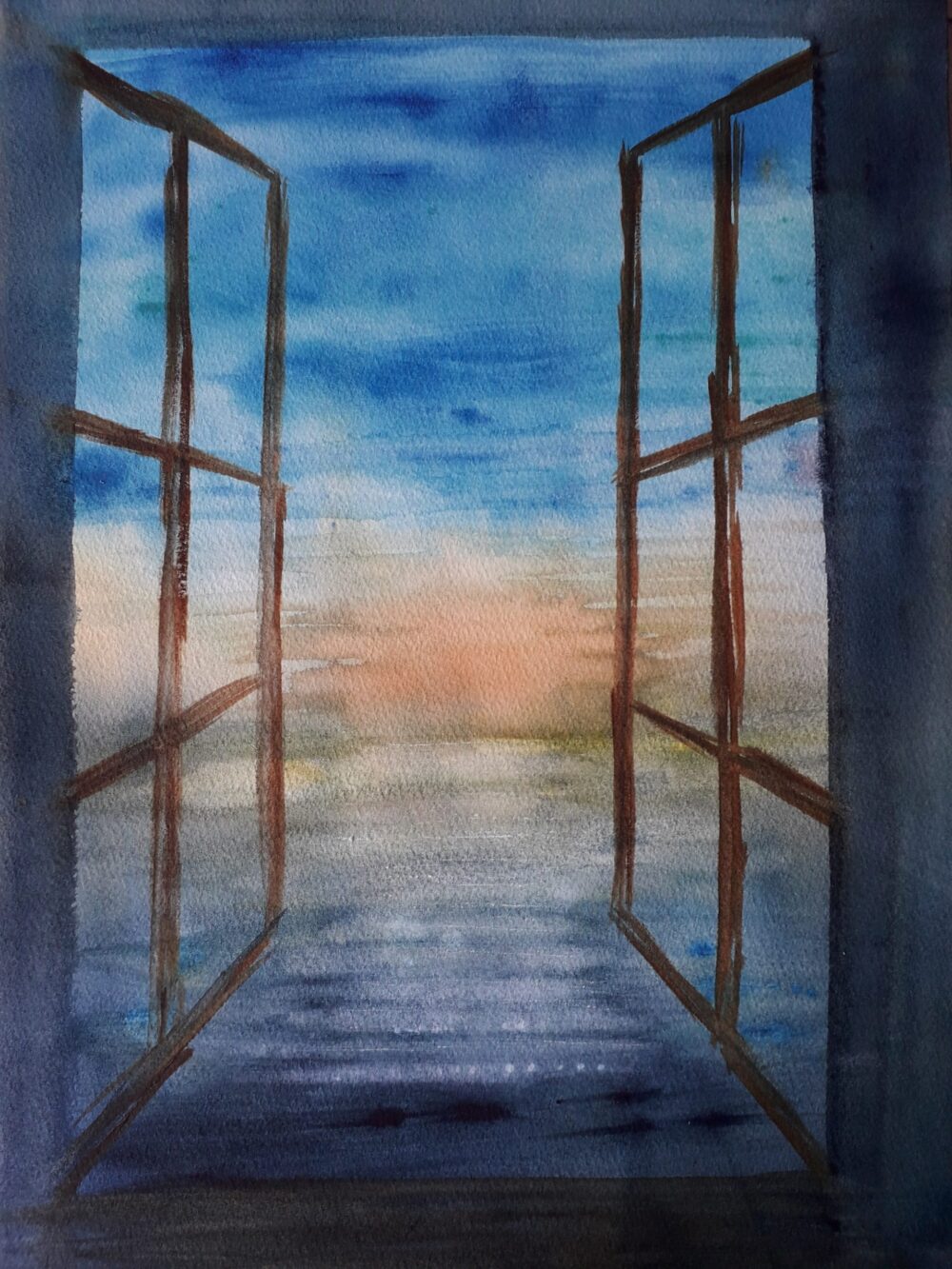

« Peindre d’abord une cage

avec une porte ouverte »

Une cage ! Mais c’est monstrueux ! une cage, des barreaux, une prison ! des règles, oui… au début apparemment très simples, puis de plus en plus exigeantes : équilibrer le poids du corps sur les 2 pieds, harmoniser geste et respiration, fluidifier… amener la conscience dans la paume des mains, voire, pourquoi pas, respirer par la plante des pieds (à ce point, on conçoit qu’il vaut mieux ne pas prendre les mots à la lettre, et sourire !). Dès que je crois avoir « bien » fait, « bien » appliqué la règle qu’on me demandait d’appliquer, voici que l’instructeur va en poser une nouvelle : application du yoga-sûtra II-47 : « à la fois l’effort persévérant et paisible, et la méditation sur l’infini » ; une règle s’ajoute à l’autre, un barreau à l’autre, et quand on aura fait – ou cru faire – le tour de la cage, on retrouvera sans cesse les mêmes barreaux…

Heureusement, dit le poète, « avec une porte ouverte » ! ça, c’est génial : une cage soigneusement construite, qui est en même temps une négation de la cage ! Des règles qui sans cesse s’accumulent et se renouvellent, mais qui me laissent toujours la possibilité d’entrer ou de sortir, de les adopter ou de les oublier, et peut-être de constater l’effet produit sur l’oiseau (mais qui est-il ?), d’avoir saisi du bec et du bout des pattes les barreaux les uns après les autres, pour ensuite aller faire un petit tour d’envol dans la forêt ou dans les prés. Si la porte est toujours ouverte, c’est qu’en fait il n’y a pas plus de porte que de cage véritable ! L’illusion de l’enfermement doit me permettre de mieux apprécier le vol, l’envol vers l’infinité du ciel. Et puis, à la limite, pourquoi resterait-il un instructeur extérieur à moi-même ? pourquoi ne serais-je pas moi-même le peintre des barreaux de la cage, en m’inventant des règles qui me permettent de mieux m’envoler ? à la fois l’oiseau, et le peintre ? La recette de Prévert, elle est pour moi : c’est à moi de peindre les barreaux de cette « non-cage ».

« peindre ensuite

quelque chose de joli

quelque chose de simple

Quelque chose de beau »

Dans ces quatre vers, on touche au cœur de l’ascèse (oh ! n’ayez pas peur : « ascèse » en grec ne signifie que « pratique », « entraînement ») yogique. Quoi que je peigne, quoi que je crée comme ustensile sur la toile qui prépare à l’envol, ce doit être joli, simple, beau. A quoi sert de chercher des contorsions impossibles et des manipulations sophistiquées ? « joli… simple… beau… » : ces mots me ramènent à ma subjectivité ; il faut que je sois en harmonie avec ce que je peins ; cette non-cage, ce séjour d’étape libre doivent me plaire (sûtra I-39 : choisir ce qu’on désire – abhimata -). Oui, mais aussi…

« quelque chose d’utile

pour l’oiseau »

Ne pas perdre de vue l’objectif pratique : « utile pour l’oiseau » ; et au point où j’en suis de ma lecture du poème, je dois bien m’avouer que je suis en même temps le peintre, dans le moment présent, et puis aussi un peu l’oiseau, qui n’est pas encore là, mais dont je veux faire le portrait, alors que je ne le vois pas encore. Il faut à présent que je le pressente suffisamment pour, dans la beauté et simplicité de ma pratique, ne faire que ce qui pourrait lui être utile. Je suis comme aimanté par son absence qui me permet d’élaguer les fioritures, qui pourraient « me » plaire, à moi, en tant que peintre, mais qui pourraient décourager l’oiseau d’advenir. Trouver l’essentiel peu à peu.

« placer ensuite la toile contre un arbre

dans un jardin

dans un bois

ou dans une forêt »

« Arbre… jardin… bois… forêt » : voici évoqué un univers auquel certes je participe, mais qui n’est pas mon lieu habituel d’existence. Je dois chercher une zone frontière, dans laquelle l’arbre servira d’appeau, d’aire d’atterrissage pour l’oiseau. Je ne suis plus peintre, ni poète : je deviens randonneur, ma toile sous le bras ; j’ai peint ma cage, j’ai établi ma pratique, il me faut maintenant découvrir un territoire propice. Sans cesse, je confronte ma pratique (la toile) au monde réel (les lieux de la nature, en l’occurrence), pour découvrir où l’artifice (ce que j’ai fabriqué) peut s’harmoniser parfaitement avec le naturel ou le réel. Je n’ai pas fabriqué une non-cage pour l’accrocher sur les murs du salon, non ! il faut que je fasse le portrait de l’oiseau, et pour cela, qu’il advienne afin que je le voie, dans la vraie vie, là-bas, dehors. Pour l’instant, je le pré-vois plus que je ne le vois. Je pratique dans ma chambre, mais à quoi cela pourrait-il servir (être « utile ») si je ne pouvais plus épouser le monde extérieur, le boulot, les soucis ? Je trimballe dans ma peau les effets de mes pratiques yogiques, reste à savoir où les afficher pour qu’elles se fondent dans le décor de la vie quotidienne. Ça aussi, c’est un sacré challenge : « les afficher pour qu’elles se fondent… », m’afficher en tant que yogi sans que personne s’en aperçoive, peut-être, sauf l’oiseau…

« se cacher derrière l’arbre

sans rien dire

sans bouger… »

Je ne suis plus ni peintre, ni poète, ni randonneur, ni yogi patenté : je me cache, je m’efface ; il ne faut pas qu’on me voie ; je n’émets plus aucun signe, aucun mot, aucun mouvement. Mais encore une fois, je ne me cache pas pour me cacher, mais pour voir (sûtra I-3 : « alors – [lorsqu’il n’y a plus de mouvements de l’esprit] l’observateur s’établit… ») ; c’est dur de se cacher vraiment tout en restant témoin de tout ce qui se passe. La personnalité que je me suis forgée grâce aux règles du yoga m’aide à endosser cette nouvelle fonction : apparemment, ne plus rien faire, se fondre dans le décor, mais concentrer toute son activité dans le regard, sans savoir encore ce qu’on va voir. Le regard ouvert, sans rien fixer, de peur que l’important, qui se situe toujours là où on n’a pas pensé regarder, nous échappe. Regard attentif, sans tension. Ouverture totale. Accueil de l’inconnu, de l’inouï.

« Parfois l’oiseau arrive vite

mais il peut aussi mettre de longues années

avant de se décider »

« Je » n’ai plus à décider de rien ; c’est « lui » qui « se » décide ; le temps se disloque, n’a plus rien à voir avec notre temps social ordinaire, régi par l’organisation de toute vie en fonction d’une rentabilité immédiate ; j’ai fait tout ce que j’avais à faire (cage, barreaux, porte ouverte, recherche du lieu propice) ; rien ne dépend plus de moi… J’ai pratiqué du mieux que j’ai pu quelques postures, et je suis en shavâsana, ou en posture assise de méditation, me concentrant complètement sur l’immobilité du corps et de l’esprit, avec un flux ininterrompu de conscience. J’aborde samyama (YS, III-1 à 12). Instant de stabilité après instant de stabilité (ksana, YS, III-9), se construit une nouvelle perception du temps en moi, un temps qui n’a ni début ni terme, un temps dont je ne sais plus à quel moment se produit un commencement ou une fin. Et un temps que j’ai le temps d’observer, puisque je n’ai rien d’autre à faire qu’attendre.

« Ne pas se décourager

attendre

attendre s’il le faut pendant des années

la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau

n’ayant aucun rapport

avec la réussite du tableau »

« attendre, attendre s’il le faut pendant des années ». « S’il le faut » : voilà qui signale le danger de toute méditation à mon avis, de toute pratique durant la vie entière des mêmes postures, de cet enfermement volontaire de l’apprenti yogi dans une pratique si possible quotidienne ; le danger de la routine, de l’oubli de l’objectif (l’oiseau), du naufrage dans les habitudes.

« Ne pas se décourager » : c’est le moment de ne pas oublier vîrya, cette énergie indispensable mentionnée dès le premier chapitre du Yoga-sûtra (YS, I-20) et qui vient d’une foi (shraddhâ) inébranlable, d’un optimisme profondément ancré même si rien de précis ne peut le justifier, un optimisme qui n’a rien de béat, mais qui est une attitude d’accueil vis-à-vis de tout ce qui peut advenir, peut-être la certitude que l’oiseau viendra, mais assurément la conviction, même s’il ne venait pas, que cette attente exigeante vaut tout de même la peine d’être vécue.

« aucun rapport avec la réussite du tableau » : la réussite intime est sans rapport avec ce que tout le monde en voit ; dans la vie ordinaire, on peut dire : « alors, ça vient ?! alors, ça marche ?! » ; mais l’arrivée de l’oiseau, le fait que la conscience témoin s’établisse en moi (YS, I-3) n’est plus de l’ordre de la réussite ou de l’échec ; il faut sans doute se persuader que dans l’attente de l’oiseau, l’oiseau est déjà là, et que dans mon désir de l’oiseau, qui n’a plus rien à voir avec mes désirs habituels, je suis déjà oiseau…

« Quand l’oiseau arrive

s’il arrive

observer le plus profond silence »

Après une si longue attente, on pourrait croire que le poète nous convierait à exulter, à sauter de joie : eh bien non, il nous convie à nous taire, à ne rien déranger, à ne surtout pas bouger. Le bonheur du but presque atteint, de la posture presque totalement ajustée à ce que nous sommes au moment présent, ne doit pas nous faire frémir d’un poil. Le moindre mouvement de l’esprit ou du corps, le moindre désir volontaire d’attraper l’oiseau pourtant si proche annihilerait toute l’entreprise. Non-violence, ne pas s’agripper et ne pas agripper, fonder donc notre confiance et notre immobilité sur les observances (yama) énoncées dans le YS, II-30.

« attendre que l’oiseau entre dans la cage

et quand il est entré

fermer doucement la porte avec le pinceau »

… ou plutôt, continuer notre pratique visant à installer en nous le « témoin », à installer l’oiseau comme un hôte dans la cage de la pratique : c’est cela, pour l’heure, que signifie pour moi « fermer doucement la porte avec le pinceau » ; parfaire sans cesse la pratique avec une douceur telle qu’elle ne dérange plus rien. (Je me souviens avoir vu des yogis, rarement il est vrai, si authentiques dans la simplicité de leurs gestes qu’ils baignaient alors dans une sérénité lumineuse : je pense à Jean Déchanet, un découvreur du yoga et ermite bénédictin retiré à Valjouffrey, dans l’Oisans, lorsqu’il élevait les bras, à genoux sur l’herbe des montagnes…)

« puis

effacer un à un tous les barreaux

en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau »

Juste après ce moment, voici que la pratique change de sens, change de signe : seul l’oiseau doit rester ; il faut donc effacer tout ce que l’on a fait, déconstruire tout ce qui désormais ne sert plus à rien, ne plus se fixer sur les moyens. Car si l’oiseau est là (et il ne s’envolera pas si on réussit en se libérant des règles à ne pas même l’effleurer), l’œuvre n’est pas finie !

« Faire ensuite le portrait de l’arbre

en choisissant la plus belle de ses branches

pour l’oiseau

peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent

la poussière du soleil

et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été́ »

On doit revenir à la beauté du monde qui désormais s’organise non en fonction de nous, pour nous, mais « pour l’oiseau » ; « fraîcheur du vent » et « chaleur de l’été », « vert feuillage » évocateur de l’ombre, et « poussière du soleil », « bruit des bêtes dans l’herbe » qui contraste avec le silence intime du peintre-yogi : les opposés (les dvandva du YS, II-48) sont bien là, mais ils sont désormais complémentaires, harmonieusement liés.

« et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter »

C’est ici qu’on comprend que l’ouvrage n’était pas terminé, parce que l’essentiel de l’oiseau ne réside pour le poète ni dans sa beauté, ni dans son envol, mais dans son chant, que je traduis dans la langue du Yoga-sûtra par ânanda, la joie calme et limpide de l’être humain qui a découvert ce qu’il était vraiment, originellement, dans sa liberté (YS, I-17).

« Si l’oiseau ne chante pas

c’est mauvais signe

signe que le tableau est mauvais

mais s’il chante c’est bon signe

signe que vous pouvez signer »

Il est bizarrement construit, ce petit couplet : Prévert n’a pas voulu de parallélisme, et au vers « signe que le tableau est mauvais », n’a pas opposé « signe que le tableau est parfait », mais simplement « signe que vous pouvez signer » ; on ne retombe pas dans les paires d’opposés de la vie antérieure, mais on passe dans un univers où ce qui compte, c’est de pouvoir signer. Or, qu’est-ce que la signature, sinon l’expression d’une personnalité humaine (YS, I-17 encore : asmitâ) qui se sent suffisamment accomplie pour signer ?

« Alors vous arrachez tout doucement

une des plumes de l’oiseau

et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau »

Ce nom écrit n’est pas le plus important : ce qui a permis cette signature vient de l’oiseau désormais apprivoisé qui s’est laissé arracher une plume tout en continuant à chanter. Ce nom est « dans un coin » : il reste distinct de l’oiseau (et dans le yoga c’est important), et permet peut-être de transmettre l’expérience tout entière, de donner à d’autres la « recette », de baliser un chemin en donnant à voir ce qui en est le but.

Mais cet oiseau, qu’est-il, au bout du compte ?

Moineau ? Rossignol ? Hirondelle ? Aigle royal ?