La parabole du char est une métaphore souvent utilisée dans la pratique du yoga pour illustrer le contrôle de l’esprit sur le corps. Cette parabole trouve son origine dans les anciens textes indiens qui décrivent le corps comme un char et le mental comme le conducteur. Soumis à nos émotions, nos afflictions, nous oublions voire occultons le passager balloté, secoué, chahuté sur les chemins de la vie.

La métaphore comme transmission

La symbolique du char représente ce que nous sommes en tant qu’être humain : corps, sens, mental, intelligence, moi profond.

Le char figure notre corps physique, avec les organes d’action « karmendryia »

Les chevaux évoquent les organes des sens « jnanendryia » qui reflètent nos émotions

Les rênes correspondent à notre mental « manas » qui reçoit les informations envoyées par les sens.

Le cocher, c’est notre intelligence « buddhi » qui décode les informations envoyées par les rênes afin de réagir.

Enfin, le passager, c’est notre conscience profonde « atman », immuable ; le Soi, notre « purusha »

Quand les chevaux (émotions) sont guidés par un cocher (intelligence) expérimenté et des rênes (mental) en bon état, alors le char (le corps) et le passager (l’âme, le Soi) seront menés à bon port. A l’inverse, des chevaux fougueux et sans véritable guide, entraîneront le char et son passager dans une course folle qui risque de tout détruire.

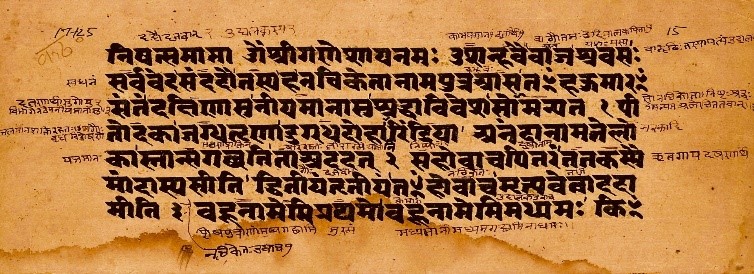

→ Cette parabole, intemporelle, prend naissance dans les textes ancestraux de l’Inde .

A l’aune des textes anciens

Les Upanishad comptent parmi les plus anciens écrits de l’Inde védique. Le terme est souvent traduit par : « s’asseoir tout près », de la racine sad (s’asseoir) et des suffixes upa et ni. Cette étymologie se réfère au fait que le disciple devait s’asseoir tout près du maître afin d’écouter son enseignement.

C’est dans la Katha Upanishad1 que la parabole du char apparaît pour la première fois, invitant à la distinction entre le corps, les sens, l’intellect, l’âme- le Soi. Elle y est utilisée pour enseigner les concepts de l’Atman (l’âme individuelle), du Brahman (l’âme universelle) et l’importance de distinguer le réel de l’illusoire pour atteindre la libération spirituelle.

« Le corps est comme un char :

L’âme (atman) en est le maître

L’intelligence (buddhi) en est le cocher

L’esprit (manas) joue le rôle des rênes

Quant aux chevaux ce sont les sens :

Le monde est leur carrière. »

Katha Upanishad2

Dans le contexte de la Katha Upanishad, le yoga propose une méthode qui permet de discipliner les chevaux, jusqu’à permettre l’arrêt du char par le cocher : l’âme se trouve alors libre.

Dans une autre œuvre majeure de la littérature indienne, la Bhagavad gita3 , la parabole du char est utilisée pour illustrer la complexité de l’être humain et sa quête spirituelle.

Elle y est précisément développée dans le chapitre II, au moment où Krishna explique à Arjuna le contrôle des sens et de l’intellect, l’importance de la maîtrise de soi et la nécessité de l’alignement avec son vrai moi pour trouver la paix intérieure et la vérité ultime. Ceci est d’autant plus symbolique que cette transmission se fait sur un champ de bataille ; Arjuna hésitant à se lancer dans un combat contre sa propre famille. Krishna conseille à son disciple de “s’atteler à l’action d’atteler”4 (yogâva yujyasva), par extension “d’apprendre à maîtriser les chevaux” au sens propre comme au sens figuré.

Quo vadis ?

Dans le Yoga Sutra de Patanjali, la parabole du char est mentionnée dans le Sutra 1.23 : « isvara-pranidhanad-va ». La dévotion, la foi (maître, purusa etc..) permettent de vivre en confiance.

Ce Sutra fait référence à la distinction entre le purusa (le soi, l’âme, le principe de conscience) et la prakriti (la nature, le monde matériel, les objets de perception). La parabole du char est employée pour illustrer cette distinction et enseigner que l’âme doit rester consciente de sa nature pure et immuable. Elle doit éviter de s’identifier aux objets et aux pensées, en changement permanent.

En comprenant cette distinction, en pratiquant la méditation et la maîtrise de soi, on peut atteindre l’état de libération et de réalisation. Cela nous guide vers une plus grande clarté mentale, un sentiment de paix intérieure et une connexion plus profonde au Soi.

Ainsi, maitriser les chevaux de son véhicule, c’est contrôler ses sens, de manière à se rendre imperméable à toute perturbation extérieure. De même que l’attelage est un moyen employé pour dompter la course des chevaux, le yoga et ses trois piliers (YSII,1) que sont l’ascèse, la réflexion, la dévotion vont réorienter les processus mentaux.

Savoir et pouvoir se poser, prendre de la distance avec les évènements, les émotions, c’est ne pas se laisser entrainer par des chevaux fougueux. C’est reprendre les rênes de notre destin en se fiant à notre intelligence. C’est se demander « où vas-tu ? » pour permettre à notre Moi profond de choisir son chemin, de s’aligner, de se réaliser.

La parabole du char illustre notre condition d’humains. Elle rappelle l’importance de la discipline pour modérer sens et émotions. En développant cette capacité, corps et âme vivront en harmonie.

« Les sens abusent la raison par de fausses apparences ».B. PASCAL (Pensées)

Hélène P.

1 Kaṭha Upaniṣad ou Kaṭhopaniṣad est l’une des plus anciennes Upaniṣad majeures de l’hindouisme et appartient au groupe des douze Upaniṣad principales appelées Mukhya Upaniṣad. Celle-ci est associée au Yajur-Veda noir (Krishna Yajur-Veda). Le texte qui comprend deux sections, divisées chacune en trois « lianes » (valli) a été commenté par Ādi Śaṅkara. Sa partie principale raconte l’échange verbal d’un garçon, Nachiketas, avec le dieu de la mort, Yama, qui lui donne plusieurs clefs pour comprendre les imbrications entre l’âme d’un individu et le corps, ainsi que l’importance de la connaissance et du yoga (wikipedia)

2 Ch .1 canto3, verset 3

3 La Bhagavad-Gita ou Bhagavadgita (devanagari : भगवद्गीता (Bhagavadgītā), terme sanskrit se traduisant littéralement par « chant du Bienheureux » ou « Chant du Seigneur »1) est la partie centrale du poème épique Mahabharata (Aranyaka-parva, 25 – 42).

4 [1] 2.50